不動産鑑定士の偏差値と難易度

不動産鑑定士の偏差値と合格率の関係

不動産鑑定士試験は、めちゃめちゃ難しい。

国家資格の中でも特に難易度が高いとされています。

偏差値は約74程度。大学入試でいえば東京大学や京都大学といった最難関大学の理系学部に匹敵する難易度です。

合格率は例年5~6%程度で、20人に1人程度しか合格できない狭き門となっています。

不動産鑑定士試験の難易度が高い理由として、以下の点が挙げられます:

- 広範囲にわたる専門知識が必要

- 実務的な応用力が求められる

- 論述試験が含まれる

- 受験者の多くが社会人であり、学習時間の確保が難しい

記述・論述式の試験のため、選択式のように運に頼ることが出来ないんですね。

不動産鑑定士と他の不動産資格の難易度比較

不動産鑑定士の難しさって、他の不動産関連資格と比べてどうなんでしょうか?

| 資格名 | 偏差値 | 合格率 | 勉強時間目安 |

|---|---|---|---|

| 不動産鑑定士 | 74 | 5~6% | 1500~2000時間 |

| 宅地建物取引士 | 55~56 | 15~17% | 300~400時間 |

| マンション管理士 | 60 | 8~9% | 600~800時間 |

| 管理業務主任者 | 55 | 20~30% | 300~400時間 |

他の不動産関連資格と比べても、偏差値、合格率、必要勉強時間のいずれにおいても突出して難易度が高いことがわかりますね。

不動産の価値を適切に評価することは、経済活動や都市計画において極めて重要な役割を果たすため、高度な知識と技能が求められるのです。

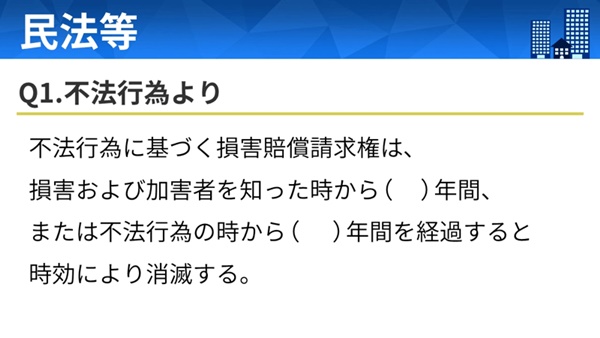

不動産鑑定士試験の科目別難易度分析

不動産鑑定士試験は、大きく分けて短答式試験と論文式試験の2段階で構成されています。それぞれの試験科目と難易度を分析してみましょう。

- 短答式試験

短答式試験は、以下の4科目で構成されています:

- 民法

- 経済学

- 会計学

- 不動産の鑑定評価に関する理論

これらの科目の中で、特に難易度が高いとされるのは「不動産の鑑定評価に関する理論」です。この科目は不動産鑑定士に特有の専門知識を問うもので、他の資格試験では学ぶ機会の少ない内容が多く含まれています。

- 論文式試験

論文式試験は、以下の3科目で構成されています:

- 不動産の鑑定評価に関する理論

- 不動産の鑑定評価に関する理論(記述式)

- 不動産に関する行政法規

論文式試験の中で最も難易度が高いのは、「不動産の鑑定評価に関する理論(記述式)」。この科目では、実務に即した複雑な問題に対して、論理的な思考力と表現力が求められます。

論理思考に加えて、ちょうどよい感じにまとめる文章力も必要ということですね。

4択50問の宅建試験は、過去問の繰り返しで合格圏内まで持っていくことが可能ですが、自分で語れるくらい…ともなると実践経験が必須と言えそうです。

不動産鑑定士偏差値の間違いやすいポイント

不動産鑑定士の偏差値について、いくつか誤解されやすいポイントがあります。以下に主なものを挙げてみましょう。

- 偏差値の変動

不動産鑑定士試験の偏差値は、年によって若干の変動があります。74という数値は平均値で、実際には73~75程度の範囲で変動しています。

- 偏差値と合格のしやすさ

偏差値が高いからといって、必ずしも合格が難しいわけではありません。実際の合格難易度は、受験者の質や当該年度の問題の難易度などにも左右されます。

- 他の資格との比較

不動産鑑定士の偏差値を他の資格と単純に比較することは適切ではありません。試験の形式や内容が大きく異なるため、偏差値だけで難易度を判断することはできません。

- 偏差値と実務能力の関係

高い偏差値は試験の難易度を示すものであり、必ずしも実務能力の高さと直結するわけではありません。実際の不動産鑑定の現場では、試験では問われない実践的なスキルも重要となります。

不動産鑑定士の資格取得による将来性と年収

不動産鑑定士は、その高い専門性と資格の希少性から、将来性のある職業の一つとして注目されています。以下に、不動産鑑定士の将来性と年収について詳しく見ていきましょう。

- 将来性

不動産鑑定士の将来性は以下の点から高いと考えられています:

- 不動産市場の拡大と多様化

- 都市再開発プロジェクトの増加

- 海外投資家の日本不動産市場への参入

- 環境や災害リスクを考慮した新しい評価手法の需要

特に、近年のESG投資の拡大に伴い、不動産の環境性能や社会的価値を評価する能力が求められており、不動産鑑定士の役割はますます重要になっています。

- 年収

不動産鑑定士の年収は、経験や勤務先によって大きく異なりますが、一般的に以下のような範囲となっています:

- 新人(1~3年目):400万円~600万円

- 中堅(4~10年目):600万円~1000万円

- ベテラン(10年以上):1000万円~1500万円以上

難しい試験を突破するだけの価値はあると言えるのではないでしょうか。

独立開業の場合は、さらに高収入を得られる可能性がありますが、その分集客がそもそも難しいなどのリスクも高くなります。

不動産鑑定士は確かに難関資格ですが、その専門性と社会的重要性から、挑戦する価値は十分にあると言えるでしょう。