物上代位とは宅建試験で重要な概念

物上代位の一問一答

問題1:物上代位とは、担保権の目的物が滅失・損傷した場合に、その目的物に代わる金銭や権利に担保権の効力が及ぶことを指しますか?

問題2:物上代位権を行使する際、第三債務者への通知は必要ありませんか?

問題3:火災保険金請求権に対して物上代位権を行使できますか?

問題4:物上代位権は、目的物の賃料債権には及びませんか?

問題5:抵当権者は、物上代位権を行使する前に抵当権を実行する必要がありますか?

問題6:物上代位の目的となる債権が第三者に譲渡された後でも、差押えをすれば物上代位権を行使できますか?

問題7:抵当権設定登記後に締結された保険契約に基づく保険金請求権にも物上代位権は及びますか?

問題8:物上代位権の行使には、常に裁判所による差押命令が必要ですか?

問題9:抵当権者が物上代位権を行使する際、債務者の承諾は必要ありませんか?

問題10:物上代位の目的となる債権の弁済期が到来していない場合でも、差押えは可能ですか?

アプリでやる

物上代位の具体例と宅建試験での出題パターン

物上代位は、宅建試験において重要な概念の一つです。具体例を挙げて説明すると、理解が深まりますよ。

例えば、Aさんが自宅を担保にBさんから3,000万円を借りたとします。この場合、Bさんは抵当権者となります。もし、Aさんの家が火災で焼失してしまった場合、Bさんは火災保険金に対して物上代位権を行使できます。

宅建試験では、このような状況を想定した問題がよく出題されます。特に以下のようなパターンに注意が必要です:

- 抵当権と火災保険金の関係

- 賃料債権への物上代位

- 物上代位の優先順位

これらのパターンを押さえておくことで、試験対策がより効果的になりますよ。

物上代位の法的根拠と宅建試験での重要ポイント

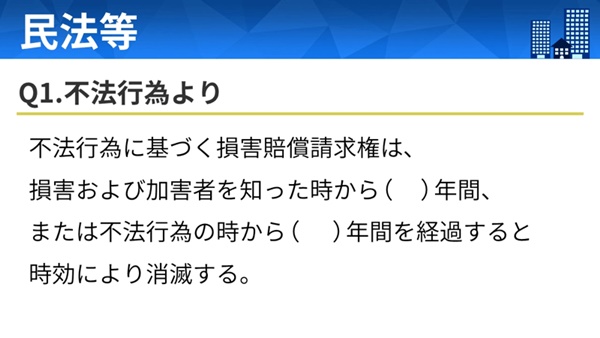

物上代位の法的根拠は民法第304条と第372条にあります。これらの条文は宅建試験でも頻出ですので、しっかり覚えておきましょう。

重要ポイントとしては:

- 物上代位は担保物権の効力を拡張するものである

- 抵当権、質権、先取特権に物上代位性がある

- 物上代位権を行使するには、第三債務者に弁済する前に差押えが必要

特に3つ目のポイントは、試験でよく問われる内容です。差押えのタイミングを間違えると、物上代位権を行使できなくなってしまいますので注意が必要です。

物上代位に関する宅建試験の過去問分析

宅建試験の過去問を分析すると、物上代位に関する出題傾向が見えてきます。

過去5年間の出題例:

- 平成30年:抵当権と賃料債権の物上代位

- 令和元年:火災保険金への物上代位

- 令和2年:物上代位の優先順位

- 令和3年:物上代位と差押えの関係

- 令和4年:転貸賃料への物上代位

これらの問題を解いてみると、物上代位の理解度がぐっと上がりますよ。特に、賃料債権と火災保険金に関する問題は頻出ですので、重点的に学習しましょう。

物上代位の実務での適用と宅建業者の役割

物上代位は、宅建業務においても重要な概念です。例えば、賃貸物件の管理や売買契約の際に、物上代位の知識が必要になることがあります。

宅建業者として、以下の点に注意が必要です:

- 抵当権が設定された物件の賃貸管理

- 火災保険契約時の説明責任

- 物上代位権行使時の対応

これらの実務知識は、宅建試験の実務関連問題でも問われることがありますので、しっかり押さえておきましょう。

物上代位の学習方法と宅建試験合格への戦略

物上代位を効果的に学習するためには、以下の戦略がおすすめです:

- 基本概念の理解:まずは物上代位の基本を押さえる

- 具体例の活用:身近な例を使って理解を深める

- 過去問演習:出題パターンに慣れる

- 関連法規の学習:民法の関連条文を確認する

- 実務との関連付け:宅建業務での適用を考える

特に、YouTubeなどの動画教材を活用すると、視覚的に理解が深まりますよ。

この動画では、物上代位の基本概念から具体例まで、わかりやすく解説されています。

以上の学習方法を組み合わせることで、物上代位の理解が深まり、宅建試験合格への近道となります。物上代位は難しい概念に感じるかもしれませんが、一つずつ丁寧に学んでいけば、必ず理解できるはずです。

宅建試験合格を目指す皆さん、物上代位をしっかり押さえて、試験に臨んでくださいね。頑張ってください。